膝の痛みに悩む患者は年々増加傾向にあります。変形や炎症などによって起こる慢性的な痛みは日常生活の質を大きく下げ、深刻な状態に発展すると手術を検討する必要が出てきます。

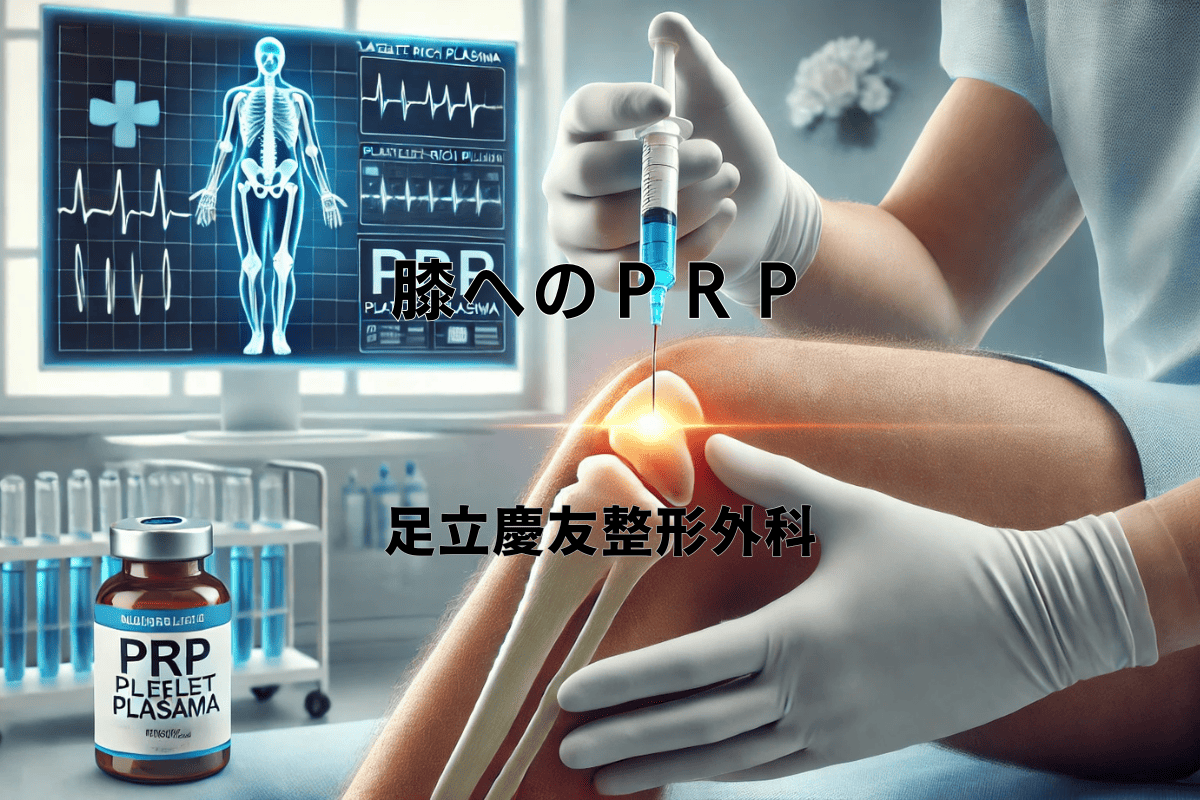

しかし最近、患者自身の血液に含まれる多血小板血漿(PRP)を活用し、注射で膝関節を修復へ導く新しい治療法が注目を集めています。

ここではPRP療法の仕組みやメリット、実際の治療の流れ、そして注射後に期待できる効果と経過について詳しく解説します。

膝関節の痛みにお悩みの方が、手術という大きな決断に至る前に、PRPを用いた再生医療という選択肢を検討する一助になれば幸いです。

膝の痛みを軽減し、関節を修復に導く有力な治療のひとつとして、多血小板血漿(PRP)療法が知られています。

ここではPRPの基本的な特徴や、なぜ整形外科の領域で役立つのかなどを紹介します。

PRPとは、Platelet-Rich Plasmaの略称で、患者本人の血液を採血して遠心分離し、血小板が多く含まれる部分を抽出したものです。

血小板には成長因子が豊富に含まれており、組織の修復や炎症の抑制に役立ちます。

膝関節にPRPを注射することで、自然治癒力を高めながら軟骨や周辺組織の修復を促進することが期待できます。

| 成分名 | 役割 |

|---|---|

| 血小板 | 成長因子の放出、組織の修復を促す |

| 成長因子 | 炎症や損傷部分の修復をサポート |

| 血漿タンパク質 | 修復に必要な足場となり、治癒を進める |

PRPは、患者自身の血液を利用する点で安全性が高いといわれます。

人工の物質や動物由来の物質ではなく、自己由来の多血小板血漿を用いるためアレルギー反応などのリスクが少ないことが特徴です。

さらに、将来的に関節への負担を抑えながら痛みを軽減できる可能性があり、手術へのハードルが高い方に選ばれています。

PRPの先進形としてAPS(Autologous Protein Solution)という自己タンパク質溶液を用いる治療法も存在します。

APSは炎症を抑えるタンパク質を高濃度に抽出するため、痛みの軽減や軟骨の保護にさらに期待が寄せられます。

ただし、必要な装置や処理工程が通常のPRPと比べて増えることから、患者の症状や費用面を考慮し、担当の医師と相談したうえで選択します。

PRPに含まれるさまざまな成長因子は、軟骨や骨などの組織を修復に導く力を持っています。

特に膝関節のように荷重や曲げ伸ばしで負担がかかりやすい部位では、微細な損傷や炎症が重なりやすく、放置すると痛みが悪化します。

PRPを注射すると、血小板が放出する成長因子が関節内の炎症を抑え、修復に必要な細胞の増殖や血管の新生を助けて痛みを軽減します。

膝の痛みの原因は人によって異なります。変形性膝関節症や半月板の損傷、靭帯の炎症など、診断には整形外科的な検査とカウンセリングが必要です。

この章では膝関節の構造や、痛みが生じるメカニズムを整理します。

膝関節は大腿骨と脛骨、膝蓋骨から成り立ち、軟骨や半月板、靭帯など多くの組織が協調してスムーズな曲げ伸ばしを支えています。

歩行や階段昇降時に強い負荷がかかるため、一部が損傷すると炎症が進みやすい部位です。

| 組織名 | 特徴 |

|---|---|

| 関節軟骨 | 衝撃を吸収し、骨同士の摩擦を軽減 |

| 半月板 | 関節の安定を助け、負荷を分散 |

| 靱帯 | 骨と骨をつないで関節の動きを制御 |

| 関節包 | 滑膜液を分泌して軟骨の保護に寄与 |

軟骨や半月板がすり減ると、衝撃吸収の役割が低下し、関節面での摩擦が増えます。さらに、炎症が起こると関節液中の炎症性物質が痛覚を刺激し、痛みを強めます。

放置すると組織が進行的に損傷し、歩行や生活動作に支障をきたす恐れがあります。

変形性膝関節症では、加齢や負荷の蓄積により、軟骨が徐々にすり減って変形が起こります。関節が変形すると正常な動きを維持しにくくなり、より炎症が起きやすくなります。

痛みが慢性化しやすいのも特徴で、進行度に応じて症状が悪化します。

若い世代でも、スポーツでの過度な負荷やケガなどが原因で膝に痛みを抱える場合があります。

靭帯断裂や半月板損傷が原因のケースは、症状や痛みの度合いが大きく異なるため、早期の診断と治療が大切です。その際にもPRP療法が回復をサポートする場合があります。

PRP療法は、整形外科における再生医療のひとつとして認められつつあります。具体的にどのように進行するのか、ステップごとに見ていきましょう。

医師が問診や視診、触診などを行い、必要に応じて画像検査(レントゲン、MRIなど)で関節の状態を把握します。

変形性膝関節症などの診断結果を踏まえ、PRP注射が適応となるかどうかを判断します。

| 検査名 | 目的 |

|---|---|

| レントゲン | 骨の変形や軟骨間隙の狭さを確認 |

| MRI | 軟骨や靭帯、半月板の損傷の有無を精査 |

| 血液検査 | 全身状態を確認し、感染症リスクを評価 |

適応であれば、次に患者本人の血液を採血します。採血した血液を遠心分離機にかけ、血小板が多く含まれる部分を取り出します。

必要量は症状や膝の状態によって異なりますが、数十ミリリットル程度を採ることが多いです。

遠心分離で抽出した多血小板血漿を、必要に応じてさらに濃縮したり、炎症を抑える成分を含めたりして準備します。

APSなどの療法では、特殊なキットや機器を使って高濃度のタンパク質を抽出し、より強い炎症抑制効果を期待できる形に仕上げます。

抽出したPRPを膝関節内に注射します。関節の状態によってはエコー(超音波装置)を使いながら注入する場合があります。

注射自体は数分で済み、患者への負担が比較的小さい点が特徴です。その後はしばらく安静を保ち、経過観察を行います。

| 手順 | 具体的内容 |

|---|---|

| 局所麻酔 | 注射時の痛みを和らげる |

| エコーガイド下での注入 | 注入箇所を正確に確認しながら行い、リスクを最小化 |

| 圧迫止血 | 血液の漏出や腫れを防ぎ、落ち着かせる |

PRP療法による効果の現れ方や感じ方は個人差がありますが、主に炎症の緩和や痛みの軽減、関節の動きの改善が期待されます。

ただし、すぐに劇的な変化を感じるわけではない場合も多く、一定期間の経過観察が重要です。

PRPが注入された関節では、血小板由来の成長因子が組織の修復を助け、炎症を緩和します。そのため、痛みが少しずつ改善し、歩行時や膝の屈伸時に負担が軽くなると感じる方が多いです。

軟骨の再生を目指す治療法としては、保存療法の一環であり、ヒアルロン酸注射に比べて持続的な痛みの抑制が期待できます。

PRP注射後は、痛みがなくても定期的に医師の診察を受けて、関節の状態を把握しながら過度な負担を避ける必要があります。

画像検査を行うことや、痛みの度合いを共有することで、経過を適切に管理できます。

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 注射直後 | 安静を取り、膝に大きな負担をかけない |

| 1週間後 | 痛みや腫れ、炎症の有無をチェック |

| 1~3か月後 | 歩行距離や日常生活での痛みの度合いを評価 |

| 6か月後 | 画像検査や医師の診察で軟骨の状態をモニタリング |

1回のPRP注射で十分な効果を得る方もいますが、痛みが強い場合や軟骨のすり減りが進んでいる場合には複数回の注射を検討するケースもあります。

医師と相談しながら、注射を行うタイミングや回数を決めることが多いです。

PRP療法によって痛みが軽減しても、再発のリスクを低下させるためには筋力トレーニングやストレッチ、体重管理などの取り組みが大切です。

医師や理学療法士の指導のもと、適切な運動やセルフケアを継続することが望まれます。

膝の痛みを緩和する方法はPRPだけではありません。保存療法や薬物療法、場合によっては手術も検討対象です。PRPとの併用でより効果が高まるケースもあります。

PRP注射後の安定期にはリハビリやサポーター、ヒアルロン酸注射との併用を行うことがあります。

例えばヒアルロン酸注射で膝関節内の潤滑性を保ちつつ、PRPによる修復作用を引き出すことで相乗効果を見込む方法です。

| 保存療法 | 特徴 |

|---|---|

| ヒアルロン酸注射 | 関節内の潤滑を高め、痛みを軽減 |

| 装具療法 | 膝への負担を部分的に軽減 |

| リハビリテーション | 筋力強化や柔軟性向上で痛みをコントロール |

痛みの程度や関節内の炎症が強い場合は、消炎鎮痛剤などの薬を併用することもあります。

ただし長期的な服用は消化器への負担が大きくなるなどのデメリットがあるため、医師と相談しながら調整します。

重度の変形性膝関節症などでは人工関節置換術が選択肢に上がる場合があります。しかし、PRP注射やAPSなどの再生医療で回復が見込める症例では、手術を回避できる可能性もあります。

自身の状態をよく確認し、メリットとリスクを比較検討することが大切です。

PRP療法を受ける方の中には、スポーツ愛好者や仕事で身体を動かす必要がある方も多いです。

痛みを抑えて活動レベルを維持することは重要ですが、急激な負荷増大は損傷を再び誘発する可能性があります。段階的なトレーニングと適切な休息を取り入れましょう。

PRP療法は保険適用外の自由診療になるケースがほとんどです。費用や通院回数、選ぶ施設など、事前に知っておくべき情報を整理します。

PRP療法の費用は医療機関によって差があります。採血から注射まで一連の流れに必要な装置や人件費、またAPSなどの追加工程を行う場合にはさらに費用がかかります。

複数回の注射が必要な症例であれば、トータルの負担を把握しておきましょう。

| 項目 | 金額帯(円) |

|---|---|

| カウンセリング | 0~5,000 |

| 採血~PRP調整 | 50,000~120,000 |

| 注射~アフターケア | 10,000~30,000 |

整形外科クリニックや総合病院など、さまざまな施設でPRP療法が行われています。

しかし、医療機関によって使用するキットや抽出方法、PRPの濃度が異なるため、事前に治療内容や費用、過去の実績を確認しながら選ぶとよいでしょう。

再生医療を行う施設は、厚生労働省に再生医療等提供計画を届け出る必要があります。

安全面や品質管理の基準を満たした医療機関で治療を受けるためには、こうした計画の有無をチェックすることが重要です。

PRP注射後も数回の診察やリハビリが必要です。通いやすい場所であるか、治療後に安心して相談できるかなど、アクセスやフォロー体制も考慮しましょう。

遠方であっても、信頼できる医師や設備を求めるケースもあります。

| タイミング | 内容 |

|---|---|

| 初回診療 | 検査・診断・治療方針の決定 |

| PRP注射日 | 採血・注射 |

| 1週間後(または2週間後) | 痛みの程度や副作用の確認 |

| 1~3か月後 | 画像検査や関節の動きの評価 |

| 6か月後以降 | 必要に応じた注射・再診 |

痛みが落ち着いてくると、筋力不足や関節周囲の柔軟性の低下が原因で再び痛みがぶり返す場合があります。

継続的な筋力強化やストレッチに加え、バランストレーニングなども取り入れると、膝関節の安定性が高まり、将来的な痛みのリスクを減らすことができます。

PRP療法を受けたからといって、すべてを医療側に任せるだけでは十分な効果が得られない場合があります。日常生活での負担軽減や食生活の見直しなど、患者自身の努力が必要です。

肥満が膝への負担を増やす大きな要因であることも多く、適切な栄養管理が欠かせません。

| セルフケア | 目的 |

|---|---|

| 体重管理 | 膝関節への負担を減らし、炎症のリスクを抑える |

| 自主トレーニング | 筋力を保ち、再発防止に役立つ |

| 十分な睡眠 | 組織修復や炎症抑制に関わるホルモン分泌を促進 |

| サプリメントの利用 | コラーゲンや軟骨成分の補給を補助する |

近年はPRPの効果を検証する研究が世界各国で行われています。さまざまな症状に対するエビデンスが蓄積されつつあり、将来的に保険診療化が検討される可能性も示唆されています。

多血小板血漿の質や濃度、抽出法などの技術的な進歩によって、より多くの患者の膝痛を改善へ導く期待があります。

PRP療法は、患者が持っている自己治癒力を活用する再生医療という位置づけであり、膝の痛みに対して手術とは異なる新しい選択肢を提供します。

以下ではPRPがもたらす主なメリットや、実際に治療を受けるにあたっての注意点をまとめます。

患者の血液を利用するため重篤な副作用は少ないといわれていますが、注射部位の腫れや炎症などの症状が出るケースがあります。

従来の保存療法同様に個人差が大きいため、効果の感じ方には幅があることも理解しておく必要があります。

| リスク要因 | 内容 |

|---|---|

| 注射部位の炎症 | 一時的な腫れや熱感、疼痛を伴うことがある |

| 感染症リスク | 患者自身の血液だが、処置時の管理体制が重要 |

| 効果の個人差 | 症状や身体状態によって効果の度合いが異なる |

日本は急速な高齢化社会へ移行しているため、変形性膝関節症に悩む患者が増加しています。手術に踏み切るか迷っている方も少なくありません。

こうした背景からPRPやAPSなど再生医療への関心が高まり、多くの医療機関が導入を進めています。保険適用外ながらも、新たな治療法として認知度が高まっています。

PRPを含む再生医療は今後さらに研究が進み、治療法の精度が高まることが予想されます。

加えて、手術や薬物療法だけに頼らず、自己血液を活かした治療を選べるようになることは、患者にとって大きな意義があります。

治療を受ける際は医療機関の説明を十分に聞き、複数の選択肢を照らし合わせながら自分に合った方法を探すことが重要です。

PRP療法は、膝の痛みに対して血小板由来の成長因子による組織修復効果を期待できる治療法です。

患者本人の血液を用いるため拒絶反応や深刻な副作用のリスクを抑えながら関節の修復を支える点が注目され、手術の回避や痛みの緩和を望む多くの患者が選択しています。

膝の痛みは、放置すると症状が進行し、生活の質を低下させるだけでなく、手術以外の治療手段が限られてしまうケースも多々あります。

PRP療法とリハビリやセルフケアを組み合わせることで、痛みや炎症を和らげ、軟骨の摩耗を抑制する効果が期待できるのは大きな意義があります。

しかし効果には個人差があり、自由診療であるため費用は医療機関によって大きく異なります。医師や医療スタッフとの密なコミュニケーションや長期的な視点での観察・ケアが必要です。

膝の痛みと向き合う際は、自己血液を活用した再生医療という選択肢を検討しつつ、複数の治療法の長所と短所を比較して検討することをおすすめします。

以上

RICHARDS, Masters M., et al. Intra-articular treatment of knee osteoarthritis: from anti-inflammatories to products of regenerative medicine. The Physician and sportsmedicine, 2016, 44.2: 101-108.

IP, Hoi Leng, et al. Regenerative medicine for knee osteoarthritis–the efficacy and safety of intra-articular platelet-rich plasma and mesenchymal stem cells injections: a literature review. Cureus, 2020, 12.9.

VITALE, Nicolò Danilo, et al. Innovative regenerative medicine in the management of knee OA: the role of autologous protein solution. Journal of clinical orthopaedics and trauma, 2019, 10.1: 49-52.

GENTILE, Pietro; GARCOVICH, Simone. Systematic review—the potential implications of different platelet-rich plasma (PRP) concentrations in regenerative medicine for tissue repair. International journal of molecular sciences, 2020, 21.16: 5702.

LANA, José Fábio Santos Duarte, et al. (ed.). Platelet-rich plasma: regenerative medicine: sports medicine, orthopedic, and recovery of musculoskeletal injuries. Springer Science & Business Media, 2013.

O’CONNELL, Brendan; WRAGG, Nicholas Martin; WILSON, Samantha Louise. The use of PRP injections in the management of knee osteoarthritis. Cell and tissue research, 2019, 376: 143-152.

ETULAIN, Julia. Platelets in wound healing and regenerative medicine. Platelets, 2018, 29.6: 556-568.

MCKAY, Janine, et al. Rehabilitation following regenerative medicine treatment for knee osteoarthritis-current concept review. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, 2019, 10.1: 59-66.

DECHELLIS, David M.; CORTAZZO, Megan Helen. Regenerative medicine in the field of pain medicine: Prolotherapy, platelet-rich plasma therapy, and stem cell therapy—Theory and evidence. Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 2011, 15.2: 74-80.

膝の痛みのお悩み、医療の不安は、

まずはご相談ください。

膝・関節の治療実績多数

整形外科の専門医がご対応

電話で相談・来院予約

「ヒザの痛みで相談」と電話ください